Volti e persone

Raccontare il Medio Oriente: studio, ricerca e verità dei fatti

di Augusta Cabras.

Si è occupata per anni di Medio Oriente, una delle regioni più interessanti del pianeta oggi in secondo piano dal punto di vista mediatico. Qual è oggi, secondo lei, la questione più importante in quest’area?

“Tutto è connesso” rimarca papa Francesco nell’enciclica del 2015 Laudato sì, e in poche aree del mondo come il Medio Oriente è evidente la complessità degli intrecci fra i conflitti che da oltre settant’anni dilaniano la regione e che, ancora prima, affondano le radici nella spartizione dell’Impero ottomano e nella corsa alle risorse energetiche dell’area. Non a caso il Vaticano ha cercato per molti anni una soluzione regionale multilaterale al conflitto israelo-palestinese, considerato almeno fino all’inizio degli anni Duemila la madre di tutte le guerre, risolto il quale si sarebbe potuta aprire una stagione di stabilità e progresso per tutti i popoli dell’area.

Oggi la situazione è molto più cupa: l’attacco degli Stati Uniti all’Iraq nel 2003 ha scoperchiato il vaso di Pandora della rivalità secolare tra sunniti e sciiti nel mondo islamico. In questi vent’anni la progressiva militarizzazione delle identità religiose musulmane ha portato al tutti contro tutti di oggi: la lotta per la supremazia fra la teocrazia sciita dell’Iran e i paesi guidati dalle potenze arabe sunnite e dalla Turchia alimenta i conflitti regionali, erode la coesione sociale, peggiora il collasso degli Stati in Yemen, Afghanistan, Libia, Siria, Iraq e Libano e fornisce il brodo di coltura che attira gli estremisti. Il conflitto in Ucraina ha esacerbato il disordine globale, mentre il Medio Oriente è una polveriera pronta a esplodere.

Che cosa ricorda maggiormente della sua esperienza di vaticanista?

Ho avuto il privilegio di iniziare a lavorare nel 1997 nella redazione del Vaticano dell’agenzia Ansa, negli ultimi otto anni di pontificato di Giovanni Paolo II. Devo gran parte di quel che so e di quello che ho potuto realizzare al caposervizio Franco Pisano, umile e forte maestro di vita e di giornalismo, che in quegli anni mi ha insegnato ad accostarmi al mondo della Santa Sede e dell’informazione religiosa attraverso lo studio, la verifica delle notizie e il lavoro di scavo sotto la superficie, lo sguardo alla storia e il discernimento fra verità fattuale e interpretazione. Non posso dimenticare né il viaggio di Wojtyla in Terra Santa, nel 2000, al quale partecipai da cronista freelance, né l’emozionante viaggio in Polonia nel 2002 come inviata dell’agenzia Adnkronos. Toccai con mano in quel suo ultimo viaggio in patria, nella commozione dei polacchi, che cosa avesse rappresentato Giovanni Paolo II per i popoli vittime della cortina di ferro e dei regimi comunisti nell’area sovietica.

Lei è una freelance. Quali sono le luci e le ombre di questa professione?

La grave crisi professionale e industriale che attraversa l’informazione da più di vent’anni si è tradotta in una precarizzazione crescente del lavoro giornalistico e nell’aumento dell’età media dei cronisti, la maggior parte dei quali oggi hanno tra i 40 e i 50 anni con scarsissimo ricambio generazionale, soprattutto per via dei compensi bassi e delle ridotte prospettive di stabilità lavorativa. Certamente la sfida esiziale è quella della digitalizzazione: oggi per fare il giornalista è indispensabile conoscere la SEO (acronimo di Search Engine Optimization, l’ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca) e l’uso professionale dei social media. Cambiano le modalità di produzione e fruizione delle notizie, quel che non cambia è il bisogno di essere informati per far funzionare meglio le nostre democrazie. Perciò resta la sfida di stimolare la domanda per un’informazione di qualità che non può essere gratuita, se vogliamo restare cittadini liberi, partecipi e vigili sul mondo che ci circonda.

Nel suo lavoro racconta storie di rinascita e di riscatto rese possibili anche grazie ai fondi 8xmille della CEI. Quanto è importante descrivere queste storie di speranza in un momento in cui si tende a mettere in luce soprattutto il dolore?

Proprio perché la Chiesa è scossa in tutto il mondo da scandali senza precedenti e da una grave crisi di credibilità nelle nostre società opulente e secolarizzate, informare su come vengono impiegate le donazioni per i sacerdoti e i fondi dell’8×1000 offre un’opportunità formidabile di restituire quanto viene donato, far conoscere il lavoro silenzioso che tantissimi sacerdoti e laici svolgono spesso nel nascondimento. Sono storie di solidarietà e di ripartenza dopo gravi rovesci della vita delle quali tutti abbiamo bisogno, credenti e non credenti.

H avuto modo di raccontare anche il progetto della nostra Caritas diocesana sul contrasto alla povertà educativa. Che cosa la colpisce maggiormente?

Amo smodatamente la Sardegna, i suoi scrittori, la bellezza mozzafiato dei suoi paesaggi, i suoi silenzi e la sua gente testarda e fiera. Resto sempre colpita dalla creatività e dall’ingegno dei sardi nel superare la frammentazione territoriale e sociale dell’isola, fare rete per cercare di offrire delle opportunità ai più giovani ed evitare che con l’emigrazione si disperdano i talenti dell’isola.

Manuela Borraccino – Laureata in Lettere moderne e giornalista professionista dal 1999, Manuela Borraccino ha seguito dal 1998 il Vaticano e il Medio Oriente per le agenzie Ansa (1997-2001), per l’Adnkronos (2001-2004) e per il service televisivo internazionale ROMEreports (2004-2009), per il quale ha girato e prodotto alcuni documentari sull’impegno della Chiesa cattolica nei Paesi in via di sviluppo. Ha scritto reportage da Israele e dai Territori palestinesi per testate italiane e straniere e ha lavorato come field producer per emittenti latino-americane nei due Conclavi del 2005 e del 2013. Ha pubblicato per le Edizioni Terra Santa e per l’Editrice La Scuola. Ha diretto per tre anni (2017-2019) il settimanale diocesano di Novara ed è cultrice della materia in Storia contemporanea presso la Libera Università di Lingue e comunicazione (Iulm) di Milano. Sul sito Terrasanta.net cura il blog Il giardino di limoni sulla condizione delle donne nel mondo arabo.

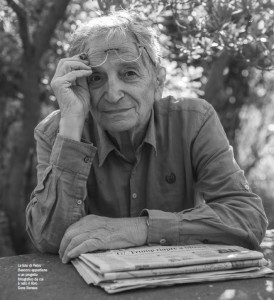

Dentro la notizia. Giacomo Mameli

di Alessandra Secci.

Carlo Bo, indimenticato critico letterario tra i più grandi del Novecento, accademico, politico, senatore a vita nominato da Pertini negli Anni Ottanta, a cui è intitolata l’Università degli studi di Urbino, sosteneva che dove c’è gente, c’è notizia. Quasi un mantra per Giacomo Mameli, che proprio in quello stesso Ateneo e proprio avendo come controrelatore il professor Bo (e relatore Paolo Fabbri) ha discusso la sua tesi di laurea in Giornalismo (dal titolo Quattro paesi, un’isola). Ottantuno anni che paiono almeno venti in meno, cronista di lunga data, apprezzato saggista, foghesino doc e direttore del festival Settesere, Settepiazze, Settelibri, lo intercetto prima che raggiunga il gate per Fiumicino, smaniosa di aprire quella cassetta degli attrezzi del suo mestiere e di conoscerne i segreti.

Broadcast News

La professione, ieri e oggi. «Considerando l’accesso alle informazioni – spiega – oggi la ricerca è facilitata, sulla rete si trova di tutto su tutti; in precedenza il cronista svolgeva una ricerca di tipo quasi speleologico, poiché gli elementi informativi dovevano essere setacciati di persona. Per questo ritengo che in passato vi fosse più mestiere e forse meno professionalità, anche se quest’ultima c’è sempre stata. Il giornalismo ha delle regole fondamentali, che da Giulio Cesare, da Erodoto, sino ai giorni nostri non sono cambiate, le classiche Cinque W: chi (who), cosa (what), dove (where), quando (when) e perché (why), ovviamente tutte coordinate da una professionalità che oggi risiede nella qualità della scrittura e dell’indagine. Un buon giornalista non è un reggi moccolo, uno che ossequia il suo interlocutore, deve sapergli controbattere, deve essere informato quanto lui. In Italia, pur essendoci delle autentiche eccellenze, c’è molta modestia, e quello italiano attuale è un giornalismo da incenso più che da inchiesta; io la penso in modo differente: proprio come succede per la terra, le notizie vanno zappate».

Inviati molto speciali

Reporter in casa e in trasferta. «Tra raccontare il mondo e raccontare del proprio mondo, del territorio di appartenenza, non vi è nessuna differenza: così, tra intervistare Gorbaciov ai funerali di Berlinguer, Arafat sulla crisi palestinese o i Khmer Rossi nella foresta cambogiana, e sapere tutto sul mio paese, sul contesto in cui vivo, ciò che interviene, è uno degli altri caratteri fondanti del giornalismo, la completezza dell’informazione, la sua base. Lo scrupolo col quale gli inviati del Guardian di Londra e del New York Times hanno, ad esempio, voluto incontrare di persona i centenari foghesini, a volte percorrendo lunghe distanze, è stato rimarchevole, e spesso questa nel nostro Paese (anche qua con le dovute eccezioni) è un’accuratezza che manca. Quello che occorre evitare è di farsi trascinare dall’attaccamento alle nostre radici, dal tranello della retorica, del favolismo, della facile mitizzazione: quando scrissi La ghianda è una ciliegia, ho raccontato le storie dei soldati foghesini durante la Seconda Guerra Mondiale, sentendo non una ma almeno venti volte gli intervistati, che conoscevo personalmente. Allo stesso modo ho narrato le vicende del partigiano di Jerzu massacrato sulle colline piemontesi dai fascisti, o di quello ulassese trucidato nell’entroterra metallifero di Volterra. Ancora, raccontare gli emigrati sardi in America o descrivere le gesta di quelli foghesini a Parigi, Milano o Torino, non cambia molto, il tecnicismo è lo stesso. Ciò che cambia, tra la narrazione del mondo e di quella sua piccola parte più prossima a noi è semplicemente il privilegio di avere le notizie di prima mano e di poter quindi verificarle personalmente».

The Post

Aspiranti reporter, prendete nota: «Per fare questo mestiere ci vuole un incrocio tra caratteristiche tecniche, competenze, e attitudini alla professione. Molta modestia, intanto, la conoscenza delle lingue, studi di sociologia, di pedagogia e di storia soprattutto. Se un giornalista racconta di cronaca giudiziaria ed è laureato in Giurisprudenza, è chiaro che avrà anche quelle conoscenze tecniche che gli consentiranno non di scrivere un articolo tecnico, ma di elaborare un pezzo giornalisticamente corretto rispettando la tecnica. Come detto, ci vuole la consapevolezza che il giornalista non deve essere un reggi microfono, deve informare, e per informare ci vuole sapienza nell’utilizzare quella cassetta degli attrezzi. E sempre per ritornare al discorso iniziale, in riferimento alle parole del professor Bo e dunque alla completezza dell’informazione, occorre avere un quadro esaustivo, per delineare il quale si deve avere coscienza del fatto che il giornalista ha una grande responsabilità, che deriva anche dalla preparazione: le scuole di giornalismo sono importanti e consigliate. Ma non è vero che si impara l’arte solamente nelle redazioni, dove si apprende certamente la tecnica, il modo col quale si impagina, si imposta un giornale: la conoscenza della società si impara tra la gente, mettendo in atto quell’operazione di sciorinamento del terreno, di zappatura della superficie, di dissodamento della materia».

La pizzeria napoletana di Matteo: una scommessa ogliastrina

di Fabiana Carta.

Dai vicoli di Salerno a quelli di Tortolì. La vita di chi fa questo mestiere è sempre pronta alle sorprese e ai cambiamenti, come quella di Matteo Fiorillo, pizzaiolo e tecnico istruttore riconosciuto, che ha cominciato il suo capitolo ogliastrino nel 2014

Nuova città, nuova vita, stessa passione. Gli anni della gioventù li trascorre nei locali degli zii, inizialmente come barista o cameriere, poi come pizzaiolo: «La mia famiglia lavora in questo campo da più di trent’anni – racconta – ho tanti parenti pizzaioli: in particolare ricordo mio cugino Giuseppe, che ci ha lasciato nel 2018, al quale devo la maggior parte di ciò che so fare dietro al banco».

Prima l’esperienza in Germania, a Norimberga, poi l’occasione di tornare in Italia: «Ho fatto una scelta di cuore e ho deciso di rientrare, abbiamo colto subito l’occasione di trasferirci in Sardegna con tutta la famiglia. Otto anni fa sono arrivato a Tortolì per una degustazione di pizza napoletana della durata di un fine settimana, ma con il ristoratore abbiamo deciso di portare avanti un progetto e sono rimasto come dipendente», ricorda Matteo. Lo stile di vita della cittadina ogliastrina è fra i motivi che spingono la famiglia Fiorillo a restare: «Credo che Tortolì sia un posto a misura d’uomo, i bambini posso passeggiare da soli e giocare ancora per strada e la gente è molto accogliente. Ho trovato persone, anche se conosciute da poco, che hanno teso la mano nel momento del bisogno: una cosa meravigliosa. Si mangia molto bene e il mare è bellissimo, cos’altro si poteva volere di più?».

Qualche esperienza come pizzaiolo in vari locali ogliastrini, fino a che il desiderio di creare qualcosa insieme alla sua famiglia si è fatto sempre più forte, impossibile da ignorare. Dietro questa scelta, in prima linea, c’è la forza e la volontà di sua moglie Ramona, da subito il cuore pulsante del progetto. Una scommessa proporzionata alle loro possibilità, niente di grandioso, un piccolo investimento che poi è cresciuto nel tempo: così, nel 2017, apre a Tortolì la prima pizzeria napoletana, col nome di Regina Margherita. «Siamo una realtà a conduzione familiare, come una vera squadra: io, mia moglie e mia figlia Marianna – quest’anno di maturità alla scuola Alberghiera –. Portiamo avanti l’attività, con l’aiuto degli stagionali durante l’estate; da quest’anno abbiamo anche lo chef. Fare tutto in famiglia è sempre stata la nostra forza, ci ha aiutato soprattutto durante i due anni di Covid».

Un grande successo e un prodotto esclusivo: la vera pizza napoletana, frutto di anni dedicati alla formazione professionale con uno dei più importanti maestri panificatori d’Italia e a vari master, come quello sul “senza glutine” e sui grani antichi e lievito madre. «Abbiamo aperto con un’idea di pizzeria molto spartana, basandoci sull’approccio del mangiare la pizza di una storica pizzeria salernitana, “Carminuccio a Mariconda”, che non prevedeva neanche l’uso delle posate. L’idea non è stata capita totalmente, ma nel tempo ci siamo adattati alle richieste – come alla tipologia degli ingredienti – e abbiamo cambiato approccio. Ad esempio, ho avuto difficoltà a far capire che la margherita senza basilico non è margherita, è scritto sul documento consegnato al Ministero dell’Agricoltura», spiega Matteo.

L’amore per ciò che fa emerge dalla passione con cui racconta, da come spiega la storia di questo meraviglioso piatto – così semplice ma così buono – dall’analisi del discorso pizza oggi, molto legato alla moda e ai social. Per Matteo niente fronzoli, perché la pizza è una cosa seria.

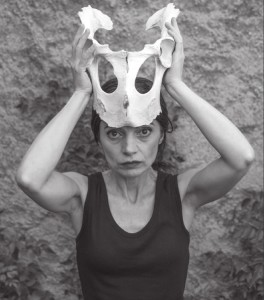

Chira Mulas: “L’arte ci indica la strada”

di Alessandra Secci.

Se si dovesse ipoteticamente analizzare l’elenco degli interrogativi ai quali è più difficile fornire una risposta, Cos’è l’arte? di sicuro sarebbe in cima a esso. Nel suo significato più ampio, si legge, comprende ogni attività umana (…) che porta a forme di creatività e di espressione estetica. Pertanto l’arte è un linguaggio, ossia la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Eccola, una prima risposta al quesito: l’arte è un linguaggio, un codice. E si precisa poi che (…) tuttavia non esiste un unico linguaggio artistico e neppure un unico codice inequivocabile di interpretazione. Quindi, l’arte è un linguaggio, un codice, non sempre decifrabile. Ma può incarnare anche un canale, un veicolo, attraverso il quale la trasmissione del messaggio può divenire più netta, pulita, diretta.

L’arte di Chiara Mulas, classe 1972, da Gavoi, è encomiata appunto per la sua natura veicolatoria, diffusoria: attraverso il suo apporto, il talento performativo si carica di un nuovo significato e rappresenta un trait d’union con la modernità.

«Sono principalmente un’artista visiva – racconta –. Ho conseguito il diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel contempo lavoravo in una fabbrica per mantenermi agli studi. Ricordo ancora la prima lezione in Accademia quando il docente del corso principale, rivolgendosi a noi studenti disse: «Non illudetevi, non sarà certo l’Accademia a fare di voi degli artisti!». Aveva ragione, perché il percorso dell’arte è soprattutto un viaggio interiore, un’esperienza con il sacro, un dialogo con l’invisibile e la realtà del mondo, con tutta la sua complessità. Sono un’artista multi-media: video, fotografia, installazione, disegno e arte-azione sono i mezzi d’espressione che prediligo. Nutro una grande ammirazione per il lavoro di artisti come Ana Mendieta, Chris Burden, Regina José Galindo, Hermann Nitsch, Gina Pane, Joseph Beuys, solo per citarne alcuni. L’arte che pratico non appartiene allo spettacolo, né tanto meno al teatro, non ripeto mai: l’incidente fa parte dell’azione. Di fronte alla violenza del mondo, il mio lavoro occupa uno spazio rituale ed evoca una violenza simbolica come esorcismo, cura, riparazione. Invento un dispositivo nel quale il concetto di sacrificio serve a rivelare il volto nascosto delle cose. Nella mia pratica artistica apro spazi inediti, nei quali un dialogo tra rituali appartenenti a un passato arcaico e modernità è possibile».

Barbagia.

Dalla Barbagia, a Bologna, sino alle rive della Garonna, a Tolosa, dove dal 2007 vive con il compagno, il poeta Serge Pey, che con la sua poesia attraversa le tragedie del nostro tempo. Ma è dalla Sardegna più interna, viscerale, la sua Barbagia, che si dipana il suo messaggio ricco di simbologie, di riti ancestrali, di preghiere, di storie antichissime che riattiva nelle sue performances e che diviene strumento per decifrare il contemporaneo. Il tema del sacrificio, come purificazione, come atto proteso a una nuova vita, e quello dei riti legati alla morte in Sardegna sono ricorrenti anche nei suoi cortometraggi, come Pentuma, S’Accabadora, Barbagia, Ruviu Biancu Nigheddu, Agnus Day: «Il mio punto di partenza è sempre la cultura sarda attraverso la quale parlo al mondo, come nel sacrificio dei vecchi, nelle faide e nell’eutanasia rituale. Questi ultimi due sono strettamente legati alla poesia, con le donne che improvvisano i canti durante le cerimonie funebri. In Sardegna la poesia accompagna ogni momento della vita, la nascita, il lavoro, la festa e la morte. Sono molto legata alla mia terra e alla sua cultura, per me è come una valigia interiore invisibile che porto ovunque nel mondo».

La sottile linea rossa.

Nel 2018 Chiara omaggia l’opera di Maria Lai con Le vene rosse di Ulassai, un viaggio attraverso alcuni elementi chiave dell’artista ulassese, rielaborandoli in chiave plastica e visiva: nelle foto di Enrico Lai, Chiara, col costume tradizionale del suo paese, reinventa questi elementi e riesce nel compito di armonizzarli e metterli in comunicazione attraverso quello più simbolico ed evocativo, il filo di lana rosso, tramite il quale le due artiste dialogano. Una ricerca delle proprie radici, una genesi del mondo che parte dal quotidiano: «Estrarre poesia dalla vita di tutti i giorni per farla esistere come poesia è un atto necessario per porre la realtà del nostro mondo su un altro livello di comprensione. Nel mio percorso di vita e di lavoro, l’incontro con Serge, con cui condivido la mia vita personale e artistica, è fondamentale. Il mio lavoro con lui è una poesia il cui spazio di realizzazione si scrive a due mani. Insieme rivisitiamo rituali, in cui parole, immagini, azioni ci permettono di scrivere un’altra poesia che sfugge alla pagina bianca. È un dialogo permanente con l’invisibile della poesia, che si nutre della realtà che ci circonda, anche se questa non è sempre una poesia. L’arte e la poesia come una bandiera di resistenza o una bussola che anche in un momento di smarrimento, ci indica il cammino».

Giovanna Mulas. Quando amare l’arte significa preservarla

di Alessandra Secci.

Tra le pagine di Gens Ilienses Pietro Basoccu immortala Giovanna Mulas all’interno del Parco Archeologico di Seleni, a Lanusei. Un ritratto intensissimo, una figura quasi mitologica che dal granito della Tomba dei Giganti irradia tutto il suo vigore comunicativo, tutto il suo vissuto, tutta la sua delicata fierezza attraverso lo sguardo, potentissimo, appassionato e insieme gentile. Vari passati, i suoi, uno, tormentatissimo, con la malattia della madre e il rapporto burrascoso con l’ex marito, e uno di rinascita, dove consolida il suo talento artistico, e che la vede per ben due volte candidata al Premio Nobel per la Letteratura, nel 2003 e nel 2006. E un presente, col marito Gabriel, coi suoi quattro figli (Fabio, Noemi, Roberto ed Emanuele), una vita ritirata, senza social né telefono, e un punto di vista sempre attento, espresso dalle pagine del suo blog giovannamulasufficiale.blogspot.com.

L’età dell’innocenza

«Ho cominciato a scrivere piccoli racconti all’età di nove anni; mia madre, infermiera, affetta da schizofrenia violenta e in preda a frequenti crisi, era costretta ad assentarsi spesso da casa, per i ricoveri di cui avrei saputo solo in età matura. Mio padre, noto poeta dialettale Locerese, è stato l’artefice della mia prima educazione letteraria; avevamo una libreria fornitissima che, ora, è dei miei figli, tutti artisti in nuce. Libri che, bambina, mi hanno aperto un mondo. Rammento che non avevo ancora sei anni e già conoscevo a memoria i passi iniziali della Divina Commedia, mio padre era insegnante severo. Sovente, con lui, leggevo gli interventi del mio prozio, il generale Angelino Usai, primo storiografo di Ogliastra. Nonostante la malattia di mia madre i miei erano molto uniti, soprattutto nel delegare e organizzare gli insegnamenti primari».

Lughe de cielu e jenna de bentu

Il 2003 è l’anno di uscita di Lughe de chelu, per l’editore Bastogi, rieditato nel 2011 per Neuma; nella nota originale, l’autrice afferma che «è nato, questo, in un momento estremamente complesso della mia esistenza, senz’altro il più difficile. È la storia di un viaggio; sgocciolato dalla mente a un foglio, da un corpo di donna ferita nell’intimo e, per questo, autentica. È sin troppo facile precipitare nelle profondità della propria psiche; impresa ardua è risalirne sani, uscirne indenni». Giovanna considera Lughe de cielu lo spartiacque della sua vita, letteraria e non: un romanzo autobiografico che diventa a tutti gli effetti un’icona della lotta contro la violenza sulle donne. Nel 2022 è peraltro prevista l’uscita di Labrys, il labirinto della vita (La rinascita), edito da AGBook Publishing di Roma, che completa il viaggio iniziato con Lughe de cielu e al quale collabora con le illustrazioni interne sua figlia Noemi.

«L’Italia – prosegue – è un paese dove, nel 2022, l’ignoranza strutturale la fa ancora da padrone e soprattutto nel meridione, per i vari motivi che è possibile immaginare. Uno fra i tanti, tragico, è l’abbandono della scuola obbligatoria a favore di una precoce immersione nel mondo lavorativo, causa l’accentuazione della povertà sociale, ergo crisi socio/economica e famigliare. Non è un caso l’aumento preponderante dei suicidi tra i giovani, dell’alcolismo e la depressione fra le donne, dei femminicidi. L’utilizzo aumentato, negli ultimi anni, di psicofarmaci e il bullismo tra ragazzini. La confusione, nelle nuove generazioni, tra realtà e virtuale, dovuta oltre al falsamento dei valori quindi, alla base, l’assenza di una famiglia presente; allo stordimento da social. Ne concludiamo che dove l’ignoranza è strutturale, voluta o subita, risulta impossibile distinguere una montagna dalla collina o una corrente culturale femminile forte, quando non votata a un Bene primario e comune, ovvero di miglioria dell’umanità. Certo è che abitiamo in un momento storico, politico e sociale di profondo oscurantismo, accentuato dalle censure pandemiche e da quella che a tutti gli effetti pare essere la terza guerra mondiale in atto. Qui non voglio distinguere tra maschi e femmine, quanto in individui pensatori in arte e cultura, capaci di unirsi unendo il mondo, favorendo conoscenza quindi consapevolezza. Non basta la bellezza dell’arte, se chi ne gode non è capace di preservarla».

Love on canvas

Suo marito Gabriel su di lei: «Ammiravo la sua fine intelligenza e la grande sensibilità. La sua posizione onesta di fronte al mondo, il suo fervore per la diffusione della cultura. L’amore lavora incessante per tessere il destino.Quando sbarcai a Fiumicino la vidi, luminosa: quell’abbraccio fu un abbraccio col tempo e il destino, comunione con le energie del cosmo e della terra, qualcosa come l’incontro col proprio luogo nel mondo».

I due si sposano nel 2007 e l’anno dopo Giovanna compie il suo primo viaggio in America Latina: «Siamo stati due mari in preda a vento e tempeste, fino al nostro incontro. Gli amici più cari sanno che si sono amate prima le nostre anime, dei corpi. Come del resto e, forse, sempre, dovrebbe essere l’amore. Gabriel è il mio approdo, il mio porto sicuro in questa vita».

Il nuovo Ostello della Gioventù ha lo stile di Davide e Maria

di Maria Franca Campus.

Davide e Maria erano due bambini di 5 e 7 anni quando è stato costruito l’Ostello della gioventù, nel cuore di Lanusei, in via Indipendenza. Era sindaco Enrico Lai e anche in Ogliastra arrivava l’entusiasmo del Giubileo del 2000 che aveva portato in Italia giovani da tutto il mondo. I finanziamenti stanziati per promuovere il turismo giovanile erano stati investiti anche a Lanusei e l’Ostello aprì i battenti nel 2001 con la cooperativa Nuova Luna. Oggi inizia un’altra storia

Cerco l’estate tutto l’anno ma le stagioni vanno rispettate, anche a tavola. È uno dei principi che ispira il progetto di rilancio dell’Ostello della gioventù di Lanusei pensato da una coppia del posto che si è aggiudicata l’appalto della struttura per 15 anni.

Davide Piras e Maria Loddo sono giovani genitori di due progetti importanti: il primo è Giame, il loro bambino di 4 mesi, e il secondo è la gestione della struttura ricettiva. Anche se i due programmi sono strettamente collegati visto che l’opportunità offerta da quel bando è stata lo stimolo per tornare a casa e dare forma a un sogno che cresceva nella testa e nel cuore dei due ragazzi. Con l’arrivo di Giaime quel desiderio si è fatto scelta.

Davide e Maria, rispettivamente 26 e 28 anni, lavoravano in Francia nel settore della ristorazione fino all’ottobre scorso. Entrambi avevano già fatto esperienze nel ramo, in Sardegna, e poi avevano varcato il mare per ritrovarsi coppia nel lavoro e nella vita nel paese d’Oltralpe. Davide ha mosso i primi passi in questo campo lavorando nel ristorante di suo zio Mario Carruana, poi con la qualifica dell’Istituto alberghiero in tasca, nel 2016, era partito per la Svizzera, a Ginevra, e dopo una stagione in Valle d’Aosta l’approdo in Francia dove Maria lo ha raggiunto per lavorare in un albergo a Embrun, un paesino ai piedi delle Alpi nei pressi del Parco Nazionale degli Écrins. «Un posto bellissimo, immerso nella natura, dominato dalle imponenti montagne alpine ma – rimarca Maria – lontano dal mare».

Davide era lo chef e Maria si occupava della pasticceria, tanto cara ai francesi. Ha avuto modo di sbizzarrirsi tra creme e panna anche riadattando ricette consolidate come il tiramisù «che abbiamo proposto con un cuore di cioccolato liquido al caffè. Così buono da far credere a una cliente che i francesi fossero più bravi degli italiani anche con il tiramisù». Che delusione per madame quando la cameriera l’ha informata che la pasticcera era sarda. Piccole e grandi soddisfazioni per Davide e Maria che si sono fatti spazio nella cuisine française imponendo, spesso, un posto di tutto rispetto per pasta e risotti, quasi sempre relegati a contorno nei menu tipici.

Un’esperienza importante che ha permesso loro di specializzarsi, conoscere meglio quel mondo e sé stessi: capire cosa stavano cercando, cosa vogliono costruire, dove vogliono andare. Hanno deciso che è qui che vogliono far crescere Giame, che è a Lanusei che vogliono investire le loro idee e i loro ideali. Progetti umili e ambiziosi allo stesso tempo, centrati sulla sostenibilità e la valorizzazione dei prodotti locali. L’Ostello diventerà un albergo «speriamo a tre stelle – dicono – anche se non nell’immediato». Vogliono stare con i piedi per terra, saldamente ancorati alla terra, quella dove sono nati, ma anche quella dove vengono seminati, o nascono spontaneamente, i prodotti locali. «Vorremo valorizzare quello che abbiamo», dice Davide con gli occhi scuri che si illuminano pensando alle erbe spontanee che crescono nel nostro territorio e che ben si sposano con i piatti della tradizione ma anche con nuove ricette. «Non ho ancora incontrato un buon compromesso tra cucina tradizionale e contemporanea – dice lui – ci piacerebbe realizzarlo. È facile creare nuove piatti con il prodotto mainstream, ma con i prodotti tipici è diverso: occorre realizzare il giusto connubio tra cucina della tradizione e cucina contemporanea». Sempre attenti alla stagionalità dei prodotti, partendo da quello che abbiamo, dal tanto sponsorizzato chilometro zero. «In Francia eravamo in mezzo alle Alpi eppure la spigola non mancava mai. Ma a che prezzo?», riflette Maria ponendo l’accento non tanto sullo scontrino quanto sui costi per l’ambiente, sulla sostenibilità del prodotto. È l’inversione di rotta rispetto all’imperante globalizzazione, è il grido d’allarme che si leva a gran voce ma ancora, troppo spesso rimane inascoltato. Eppure qualcosa si muove e questi ragazzi sono tra coloro che si muovono e ascoltano. Nella loro tavola non c’è posto per i pomodori e le zucchine d’inverno, ogni cosa a suo tempo. La natura ha le sue leggi e vanno rispettate. «Oggi siamo un po’ disabituati perché al supermercato troviamo tutto per 12 mesi l’anno, ma occorre fare un po’d’ordine e avere pazienza. D’altronde se mangiassimo l’anguria tutto l’anno, l’estate non avrebbe lo stesso sapore», dice Maria tornando col pensiero alla sua infanzia trascorsa nelle campagne del paese, a Su Nuraxi, accompagnata da ciliegie, castagne, olive e agrumi che scandivano stagioni e vissuto.

Nel menu del nuovo ristorante non mancheranno carne di capra e di maialetto, ma spazio anche alle vellutate di zucca e millefoglie con asparagi per venire incontro, anche a Lanusei, ai sempre più numerosi clienti vegani e non solo. Attenti a ciò che offre il territorio, sono convinti che le piante e le erbe spontanee possano diventare salubri compagne di piatti importanti. «Per esempio le ortiche hanno proprietà depurative», spiega Maria che deve le sue conoscenze a sua madre Daniela Loddo, dottoressa in Scienze agrarie.

La struttura di via Indipendenza, nel cuore di Lanusei, diventerà un albergo con bar e ristorante aperti al pubblico, non solo ai clienti dell’Hotel. La sala ristorante ospiterà 25-30 persone. «Vogliamo puntare sulla qualità più che sulla quantità». L’albergo avrà 9 camere che sostituiranno i cameroni del vecchio ostello. La struttura ha anche un giardino che adesso è uno spazio incolto e informe, «ma – dice Maria – ci siamo affidati a mia sorella Cecilia che ha studiato architettura del verde per dargli un nuovo aspetto».

Un progetto che sprigiona entusiasmo e determinazione, voglia di mettersi in gioco, ma anche umiltà e pazienza.

.png)