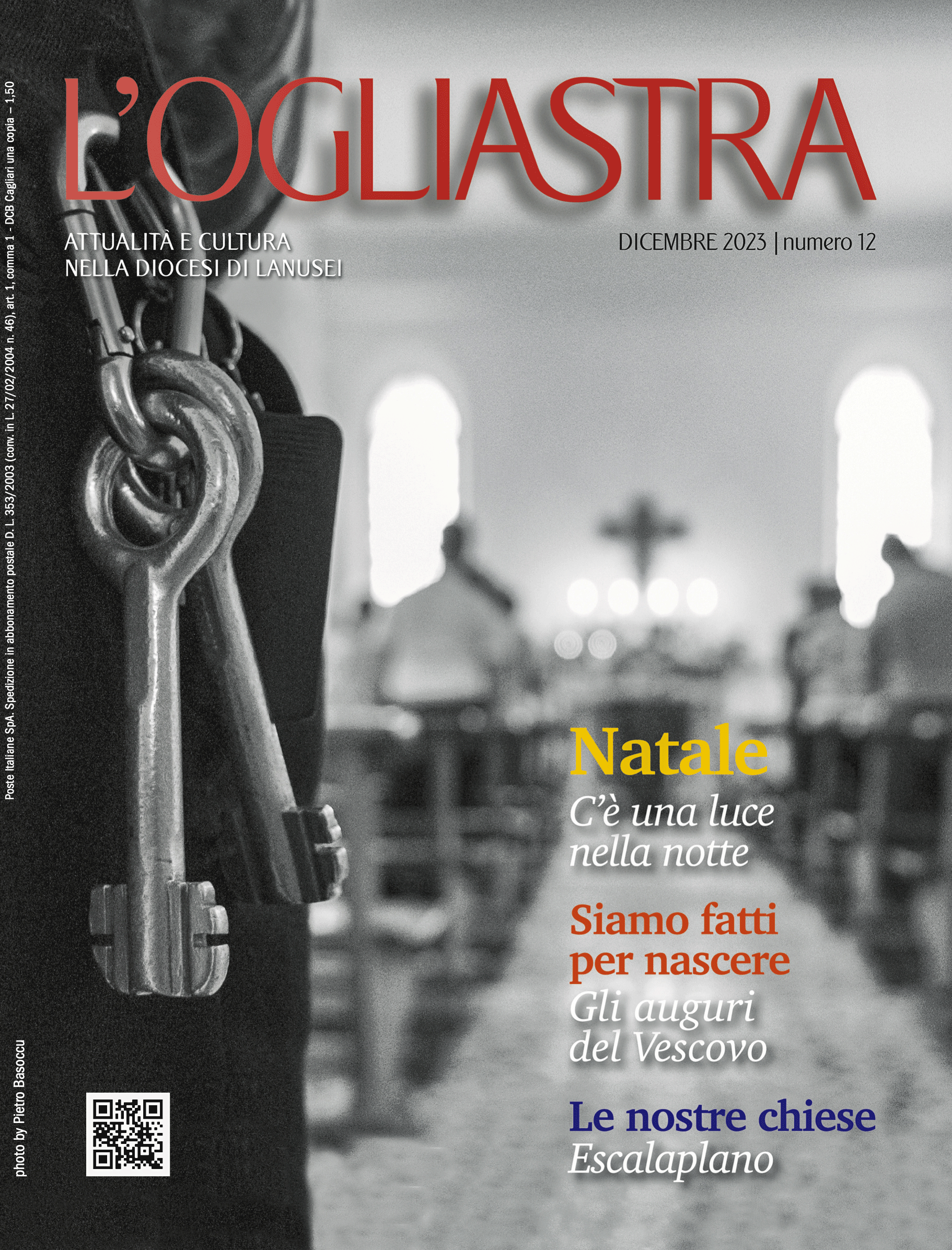

Editoriale

La Chiesa che fa cultura è sempre una certezza

di Claudia Carta.

Un punto interrogativo e uno esclamativo. La domanda e l’affermazione. Fascino e desiderio. Parole e silenzi. Musica e preghiera. La Pastorale del Turismo traccia così le sue pennellate, fra le stelle cadenti di agosto e il cielo settembrino che profuma di pioggia. Lo fa con quello stile inconfondibile che le è proprio, ideato, progettato e costruito in nove anni, e che mai nulla lascia al caso e all’improvvisazione. Anzi. Più questa storia scorre, più si affina, ne cura i dettagli, ne smussa gli angoli, ne perfeziona forma e sostanza.

La forma racconta di 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola; di 24 protagonisti, personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi; di 12 comunità che hanno curato l’accoglienza: Villaputzu, Talana, Elini, Lanusei, Girasole, Perdasdefogu, per la diocesi di Lanusei; Posada, Lodè, Dorgali, Bitti, Gavoi, Nuoro (N. S. delle Grazie) per quella di Nuoro; di 1 mostra fotografica, giovane, fresca, luminosa, non solo perché incastonata tra cornici e pannelli giallo sole, ma perché luminosi sono i volti dei ragazzi che, silenziosamente, sussurrano la “terra di mezzo” che è l’adolescenza: “Dittici. I volti e il tempo” di Pietro Basoccu; di 6 cortometraggi, a disegnare nuove Camineras sotto lo sguardo attento di Vincenzo Ligios, maestro nel mettere insieme giovani videomakers e respiri di cinema: Cristiana Pesarini, Vincenza Asoni, Matteo Pedditzi, Arianna Lodeserto, Maurizio Loi, Daniele Arca, Simone Paderi, Alessandro Drudi; di 1 équipe interdiocesana guidata dal vescovo Antonello Mura, mente, cuore, adrenalina ed energia a servizio del progetto; di volontari, tecnici, maestranze, della loro professionalità e competenza, unite a una disponibilità che si fa umiltà e discrezione; di 20mila presenze totali – oltre alle quelle virtuali a cui la tecnologia digitale offre un regalo prezioso – a sottolineare come la forma si sia fatta sostanza.

Sì, perché la sostanza è racchiusa non solo il quel “Fascino del dubbio, desiderio di certezze”, leitmotiv che ha accompagnato ogni singolo appuntamento della manifestazione estiva diocesana, ma in quel mix di stupore e fraternità che abbraccia il concetto stesso di Pastorale del Turismo, che descrive – ma ormai da nove anni realizza – un’estate diversa. Non un contenitore di eventi, dunque, ma «un progetto ecclesiale con l’aspirazione di essere culturale, quindi attento a idee, temi e orizzonti che aiutino a pensare e a offrire contenuti attuali e decisivi per la nostra vita». Eccola la visione del vescovo Antonello, quanto mai aderente ai tempi, più che mai rispondente all’esigenza di essere stimolati, di non accontentarsi mai, seguendo quel «desiderio infinito di avere risposte, certezze», dinanzi a un bagaglio di esperienze – il nostro – «mai esente da dubbi».

E tutti gli ospiti della kermesse agostana e settembrina ne hanno parlato e ci hanno fatto i conti: un grande del cinema come Pupi Avati; insieme a lui un altro regista, questa volta della nostra terra, Salvatore Mereu; gli artisti nazionali di casa in teatro e alla televisione, quali Giovanni Scifoni, Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi; e poi giganti della prossimità, del servizio agli ultimi, evangelizzatori con la vita tra le periferie esistenziali, fra i drammi causati dal dolore, dall’emarginazione, dalla violenza e dalla solitudine, senza aver mai paura di parlarne, quali don Gino Rigoldi, insignito del Premio Persona Fraterna 2023, don Fortunato Di Noto e la psicologa Chiara Griffini; senza tralasciare il messaggio che anche la musica porta con sé, cantando la vita con i suoi saliscendi, le sue rotte, le sue virate, le sue tempeste e le sue bonacce: Niccolò Fabi e Simone Cristicchi – quest’ultimo in coppia con don Luigi Verdi, anima della fraternità di Romena – ne sono stati un fulgido esempio; e ancora l’attenzione alla comunicazione, ma ancor più all’informazione corretta e scevra da bufale e imbrogli, sottolineata sia dalla presenza tutta al femminile di professioniste isolane che sono arrivate in alto grazie alla loro determinazione, la loro caparbietà, il loro studio e la loro abnegazione, a dispetto di un mondo ancora profondamente sbilanciato al maschile: Mariangela Pira di Sky News, Lucia Capuzzi de L’Avvenire, Elvira Serra de Il Corriere della Sera e Carla Frogheri del Giornale Radio Rai; sia dalla presenza di giornalisti del calibro di Nello Scavo, quest’anno affiancato da David Puente; per arrivare alle glorie dello sport – Gianfranco Zola e Andrea Lucky Lucchetta – e alla necessità di riscoprire una cultura sportiva autentica, non sopraffatta dal business e dalle dinamiche del mercato; fino a giungere agli Istentales di Gigi Sanna, a un ironico e spassoso ma quanto mai attuale Giacomo Poretti, per concludere con l’altalena tra dubbi e profondi desideri di certezze che deriva dalla scienza – oggi ancor più dall’intelligenza artificiale che rischia di ingoiare tutto e tutti – e dalla fede, guidati dalle provocazioni e dai ragionamenti di Paolo Benanti e dell’astrofisico Marco Bersanelli.

Promossa anche la novità di quest’anno: sfruttando uno strumento al quale affidiamo quotidianamente la nostra vita, il cellulare, è stato possibile interagire con gli ospiti, sottoporre loro domande, curiosità, osservazioni, trasformando l’Area Fraterna e l’Anfiteatro Caritas in un incontro familiare, dinamico e coinvolgente, nei quali realizzare quella condivisione che ci rende tutti – credenti e no – «umanità in ricerca».

Poveri e povertà in Sardegna nel post-pandemia

di Raffaele Callia.

Dopo il significativo aumento registrato nel 2020, con l’avvento della pandemia, a livello nazionale la povertà assoluta ha continuato a mantenere livelli elevati, pur registrando una lieve flessione nel corso del 2021. Proviamo a tracciare un quadro generale.

Il numero delle famiglie in condizioni di povertà assoluta è passato da 2.007.000 del 2020 a 1.960.000 del 2021 (pari al 7,5% delle famiglie residenti), mentre, relativamente allo stesso periodo, il numero degli individui in condizioni di povertà assoluta è passato da 5.602.000 a 5.571.000.

La stabilità della povertà assoluta a livelli così elevati è dovuta principalmente alle conseguenze socio-economiche della pandemia sulle condizioni di vita delle famiglie. Una persistenza della povertà che appare come il risultato combinato, da un lato, di un livello contenuto della spesa per consumi delle famiglie meno abbienti, che ha ripreso in qualche misura a crescere una volta superata la fase acuta della pandemia; e dall’altro, dalla significativa ripresa dell’inflazione. Diversi indicatori confermano come vi sia stato un effetto di contenimento della povertà assoluta favorito dagli strumenti messi in campo a sostegno dei cittadini, fra cui il reddito di emergenza, l’estensione della Cassa integrazione e il reddito di cittadinanza; quest’ultimo destinato a una significativa revisione.

L’incidenza della povertà assoluta continua a essere più alta nel Sud e nelle Isole, dove si concentra il maggior numero dei nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta (il 30,3% del totale a livello nazionale), soprattutto se tali famiglie sono numerose, se la persona di riferimento ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni, ha un titolo di studio basso (al massimo la licenza media) ed è in cerca di occupazione o svolge un impiego poco qualificato professionalmente. Peraltro, va ricordato che il territorio del Sud Italia e delle Isole – in cui vive circa un terzo degli italiani e si produce un quarto del prodotto nazionale lordo – è il territorio arretrato più esteso e più popoloso della cosiddetta eurozona.

Anche in seguito alla pandemia sono emerse profonde disuguaglianze esistenti a livello territoriale, che si sommano alle tante fragilità irrisolte del Mezzogiorno d’Italia, fra cui l’esistenza di un’economia informale o sommersa e la disparità nella capacità di risparmio, molto spesso associata alla persistenza del lavoro povero e precario (fenomeno in crescita anche in Sardegna).

Se la povertà assoluta ha registrato una lieve flessione, seppur continuando a mantenere livelli elevati, la povertà relativa ha invece ricominciato a crescere, dopo un triennio (2018-2020) di ininterrotta diminuzione.

In Sardegna, in particolare, nel 2021, con un’incidenza del 16,1%, si trovavano in condizioni di povertà relativa oltre 110mila famiglie.

Dopo il biennio 2015-2016, durante il quale il quadro è apparso in leggero miglioramento, l’incidenza della povertà relativa nel 2017 è balzata al 17,3%, per poi crescere di ben due punti percentuali nel corso del 2018 (19,3%).

Il calo di 6,5 punti percentuali registrato nel corso del 2019 ha rappresentato un’inversione di tendenza assai significativa, con un miglioramento parzialmente eroso nel 2020 proprio a causa della pandemia: l’incidenza della povertà relativa è così passata dal 12,8% del 2019 al 13,9% del 2020, con un incremento dell’1,1% che è risultato in controtendenza rispetto al dato nazionale e ai dati per ripartizione geografica, ove si è invece registrata una diminuzione.

Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza della povertà relativa in Sardegna è cresciuta di 2,2 punti percentuali (salendo così al 16,1%): un incremento che, a eccezione del dato registrato nel Sud (20,8%), appare superiore sia al dato nazionale sia a quello del Centro e del Nord Italia.

Oltre agli effetti sul piano sanitario, la pandemia ha prodotto anche nell’Isola importanti conseguenze sotto il profilo economico e sociale, per quanto attenuate in qualche misura dall’adozione di specifici strumenti istituzionali di sostegno a famiglie e aziende.

Gli effetti della pandemia hanno continuato a produrre diverse problematiche anche nel corso del 2021 e del 2022, con conseguenze sulle condizioni di vita delle famiglie sarde, le quali si sono trovate ad affrontare un periodo mai sperimentato nei decenni precedenti. Alla stregua di quanto avvenuto con la crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2007-2008, anche nel caso della pandemia ci si è trovati di fronte all’insorgere di un difficile periodo di prova che è diventato terreno fertile per la nascita di nuove forme di fragilità economica e sociale.

La pandemia ha inciso anche sul benessere psicosociale, in particolare degli adolescenti, costituendo un vero e proprio campanello d’allarme: sono cresciute diverse forme di fragilità psichica e sono aumentati gli episodi di autoesclusione relazionale, con il moltiplicarsi di preoccupanti episodi di autolesionismo. Temi critici già esistenti sul piano educativo, come la dispersione scolastica esplicita e implicita, con la pandemia hanno subito una crescita significativa.

Superato il periodo più critico, l’economia ha cominciato a registrare segnali nuovamente positivi. Tuttavia, il crescere dell’inflazione in quest’ultimo anno ha sostanzialmente annullato la lieve ripresa delle condizioni economiche, con importanti conseguenze sulle famiglie. Sono ben conosciuti dai consumatori i rincari dei costi energetici ed è altrettanto noto come proprio il costo dell’energia stia incidendo in misura significativa sul sistema economico nel suo complesso, fino a produrre aumenti rilevanti nei prezzi dei beni di prima necessità. Proprio l’elevato costo energetico sta compromettendo la sopravvivenza di diverse realtà produttive, non solo di piccole e medie dimensioni.

È evidente come gli effetti socio-economici di questa nuova crisi continuino a ripercuotersi soprattutto nel tessuto più fragile della Sardegna, accrescendo il divario già esistente fra le famiglie più povere e quelle più abbienti.

Il quarto cantiere in Diocesi: l’esperienza di Villaputzu

Ogni Chiesa locale ha la possibilità di individuare un quarto cantiere, valorizzando una priorità risultante dalla propria sintesi diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o ha concluso da poco. La diocesi di Lanusei ha scelto la sperimentazione di un nuovo percorso di pastorale familiare a Villaputzu. Ne abbiamo parlato con il parroco don Franco Serrau e con le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo.

Durante un ritiro spirituale del clero, nel 2016, il vescovo Antonello ha presentato il suo sogno pastorale di introdurre in Diocesi un percorso nuovo, da affiancare a quello tradizionale, di preparazione ai sacramenti della Cresima e della Comunione, che coinvolgesse l’intera famiglia. Io ne rimasi conquistato e diedi la disponibilità. Il vescovo scelse Villaputzu come parrocchia nella quale far partire la sperimentazione e ne fui felice. Ci volle un anno di preparazione. Una volta al mese, il vescovo incontrava dieci coppie scelte tra quelle che partecipavano alla messa domenicale, disponibili a seguire il corso di preparazione in vista della sperimentazione. Presentava loro il progetto accogliendo riflessioni e considerazioni, talvolta invitando animatori di percorsi già adottati in altre diocesi.

La speranza era che almeno qualcuna delle coppie avrebbe potuto dare, alla fine dell’anno di preparazione, la propria disponibilità per collaborare nella sperimentazione. Una sola coppia ha dato la disponibilità ed è diventata un punto fisso del cammino.

Poi la Provvidenza ha voluto, a Villaputzu, la prima comunità in Sardegna delle suore Adoratrici del Sangue di Cristo con suor Maria, suor Luisa e suor Lirie. Grazie alla loro collaborazione, dal 2018, il progetto è andato avanti sviluppandosi anno dopo anno. Cinque anni entusiasmanti, ma non sono mancate le difficoltà.

Primo ciclo completato da parte del primo gruppo composto da sei famiglie con bambini/e che all’inizio del percorso avevano sei anni. Il prossimo 15 maggio, i bambini riceveranno, nella stessa celebrazione, il sacramento della Cresima e l’Eucarestia per la prima volta. Ci si auspica che le famiglie, anche dopo i Sacramenti ricevuti dai figli, continuino a frequentare la parrocchia e la Messa festiva e domenicale e almeno qualcuna diventi collaboratrice e animatrice per i corsi successivi. La sfida grande è la formazione di un’adeguata equipe, composta anche da famiglie e da coppie. Solo così l’esperienza delle persone coinvolte sarà davvero forte. Don Franco Serrau

L’accompagnamento delle famiglie nel percorso di iniziazione cristiana dei propri figli è una delle sfide più belle che, noi Adoratrici del Sangue di Cristo, stiamo vivendo in questi anni a Villaputzu. Ci siamo affiancate a don Franco e a una coppia animatrice con entusiasmo, disponibilità e in continuo ascolto dello Spirito. Proviamo a descrivere con alcune parole lo stile della nostra équipe:

Ascolto e dialogo. Sono presupposto di ogni tipo di accompagnamento. Mettersi in ascolto vero e attento è il primo impegno nei confronti delle famiglie che hanno accolto la proposta di questo cammino.

Relazioni. È fondamentale tessere e coltivare le relazioni. Solo all’interno di una conoscenza reciproca e in un clima di dialogo diventa possibile un’evangelizzazione efficace.

Evangelizzazione. Far percepire la bellezza e la forza della Buona Notizia che entra nell’oggi. Gli incontri sono occasioni di riscoperta della fede, che ha a che fare con la vita quotidiana e aiuta a restare con speranza davanti alle difficoltà.

Consapevolezza del reale. È necessario guardare la realtà delle famiglie senza idealizzare troppo, ma avendo molta fiducia in loro e nell’azione dello Spirito Santo. Davanti a noi ci sono famiglie concrete, con storie, ferite e fragilità, bellezza, difficoltà e con la loro unicità. È in questa concretezza che il Signore si fa presente, e noi accompagnatori siamo piccolissimi strumenti nelle Sue mani. Comunità ASC

Ecco le nuove Guide turistiche religiose

di Rita Valentina Erdas.

Si è concluso con una cerimonia di consegna dei diplomi il corso per Guide turistiche religiose, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna in collaborazione con la Fondazione Destinazione pellegrinaggi e la Regione Sardegna.

«Al termine di questo corso devo esprimere i ringraziamenti della facoltà nei confronti di tutti coloro che materialmente hanno portato avanti questo corso – ha esordito il preside della facoltà don Mario Farci –. Che fare adesso? Mi vengono in mente le parole che Paolo VI, al termine del Concilio Vaticano II, rivolgeva agli osservatori delegati delle altre confessioni cristiane: “Proviamo una certa solitudine che adesso ci addolora, vorremo avervi sempre con noi”. Questa solitudine che si prova quando ci si saluta, può essere mitigata da un arrivederci. Avete conosciuto il nostro ambiente, vorrei invitarvi a considerare la nostra facoltà come casa vostra, vi accoglieremo sempre a braccia aperte».

Ha preso poi la parola Renato Tomasi, in rappresentanza della Regione Sardegna che, dopo aver ringraziato il vescovo Antonello Mura, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, la Facoltà di Teologia, e la Fondazione, ha continuato: «Sono emerse professionalità, competenze e un grande fattore umano che hanno portato a formare un gruppo che oggi si confronta rilanciando appuntamenti, incontri e momenti di lavoro. Per noi è già un successo e, visti i risultati, l’impegno è che anche per il 2023 si rinnovi questa esperienza. Questo gruppo di 36 persone rappresenta il rapporto diretto con il territorio che mancava».

La parola è poi passata a Padre Fabrizio Congiu, uno dei docenti del corso che, con le parole di papa Francesco, “chi condivide non divide, chi divide non condivide”, ha evidenziato come la Chiesa sarda, nel collaborare con la Regione in questo progetto, abbia mostrato il volto di una Chiesa che condivide, che vuole mettersi in gioco e vivere un’esperienza umana profonda «che riporta alla vera profondità umana che per noi è Gesù Cristo».

Al termine del corso ogni partecipante ha presentato un progetto che riguarda un cammino, un pellegrinaggio, un percorso turistico religioso e culturale; lavori che sono stati apprezzati dagli organizzatori per le diverse tematiche e per i territori interessati, come ha evidenziato Andrea Oppo della Facoltà di Teologia.

«All’inizio di questo corso – ha detto il vescovo di Nuoro e di Lanusei, mons. Antonello Mura – vedevo volti tesi, molti interrogativi; poco fa invece, qualcuno mi ha detto che è pronto a ricominciare: questo è il miglior complimento. Non so quali attese avete raggiunto. I vostri progetti sono molto interessanti e creativi e mi auguro che riusciate a realizzarli nelle vostre diocesi, insieme al contributo della Regione, perché se quello che avete fatto non torna nei vostri territori non è servito a nulla».

Infine, un pensiero da parte dei corsisti: «È stata una bella esperienza perché abbiamo potuto incontrarci e confrontarci tra noi e con i docenti, siamo cresciuti molto. Ringraziamo per l’opportunità che ci avete dato, anche di creare un gruppo, un contatto cristiano, una comunità che lavora per il bene della propria terra. Grazie a questo corso abbiamo avuto la possibilità di emergere, di trasmette e offrire agli altri una nostra idea di turismo e di luoghi, perché siamo noi che dobbiamo proporre il nostro territorio e non aspettare che siano gli altri a chiederci cosa vogliono». Al termine, la consegna degli attestati di partecipazione con l’augurio che questo non rappresenti la fine di un’esperienza, ma l’inizio di una collaborazione proficua tra professionalità, istituzioni e Chiesa per la valorizzazione della nostra terra.

Parabole universitarie

di Augusta Cabras.

Nell’anno accademico 2021-2022, negli Atenei sardi, le matricole sono state 6046, di cui la maggior parte donne (3514) e 121 stranieri. Sono 1.963 gli iscritti a Sassari, 4083 a Cagliari.

Un esercito pacifico munito solo della sete di conoscenza, dell’entusiasmo che caratterizza l’età e del desiderio di futuro. Chi questa esperienza l’ha già vissuta sa quanto quelli siano anni determinanti. E il ricordo si colora di nostalgia.

Riaffiora, seppur mitigata dal tempo, l’ansia pre-esame con la solita sensazione di non ricordar nulla. Sale alla mente l’odore dei libri e delle innumerevoli dispense sottolineate, evidenziate, solcate da penne e matite a marcar la nostra memoria. Le lezioni dei grandi maestri, gli appelli, lo statino da riempire. E poi quel senso di libertà lontani da casa, l’autonomia conquistata, i conti da far quadrare, i nuovi incontri, i pasti condivisi, le nuove amicizie costruite, gli amori nati e dimenticati e quelli ancora in piedi, cresciuti, trasformati. Anni d’oro, insomma. Indimenticabili, qualsiasi sia stato l’esito del percorso.

Ma come vivono oggi gli universitari? Quali percorsi di studio scelgono? Dove vanno? Certamente, rispetto a qualche decennio fa, è in forte aumento il numero di coloro che scelgono di varcare il mare e di raggiungere una città della Penisola o dell’Europa. La mobilità studentesca che permette anche a chi frequenta il quarto anno delle scuole superiori di passare un anno all’estero, ha dato uno slancio incredibile in questa direzione.

Il ricercatore Francesco Pitirra, in un report che riporta i dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dell’USTAT, il Portale dei dati dell’istruzione superiore Gestione Patrimonio Informativo e Statistica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – oltreché dell’ISTAT, spiega che da un lato cresce il numero degli studenti sardi che varcano i portoni dei due atenei sardi, ma contemporaneamente cresce anche l’esodo degli studenti e delle studentesse, verso altre regioni italiane. La maggior parte sceglie la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Toscana, poi il Lazio e il Veneto.

Un altro dato interessante, per il quale forse ha inciso anche la situazione sanitaria legata al Covid, è quel 15% di studenti sardi che si immatricolano nelle Università telematiche, numero in crescita costante. Le facoltà più gettonate sono, in ordine: Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze umanistiche e Scienze Politiche, Ingegneria, Scienze della formazione, Comunicazione e Medicina e Chirurgia. Un percorso, quello dell’Università, che si presenta non libero da ostacoli e difficoltà, ma sempre ricco di opportunità.

Non è un Paese di giovani

di Augusta Cabras.

Pochi bambini, pochi giovani e molti anziani. Poche famiglie, paesi che si spopolano e che nel corso dei prossimi trent’anni non ci saranno più. Un quadro a tinte fosche in cui però si scorgono spiragli di speranza per il futuro. Ne abbiamo parlato con l’esperto, Roberto Weber

I numeri non lasciano molto spazio all’interpretazione. L’ultimo report sulle previsioni della popolazione residente e delle famiglie in Italia, pubblicato nel mese di settembre del 2022 dall’Istat, è chiarissimo e conferma la presenza di un potenziale quadro di crisi.

Nel report è scritto: «La popolazione residente è in decrescita: da 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 si passerà a 57,9 milioni nel 2030, a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni nel 2070.

Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2021 a circa uno a uno nel 2050.

Sul territorio entro 10 anni in quattro Comuni su cinque è atteso un calo di popolazione, in nove su 10 nel caso di Comuni di zone rurali.

In crescita le famiglie, ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2041 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà».

Continuando a leggere i dati, emerge che nel 2021 i nati sono 400.249, dato che fa registrare un calo dell’1,1% sull’anno precedente (-4.643). E la denatalità prosegue anche nel 2022. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le nascite sono circa 6 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero medio di figli per donna, per il complesso delle residenti, risale lievemente a 1,25 rispetto al 2020 (1,24). Negli anni 2008-2010 era a 1,44.

E in Sardegna? La situazione è decisamente critica anche perché si registra il tasso più basso di natalità. Abbiamo raggiunto al telefono Roberto Weber, fondatore e presidente di SWG, che progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società. Con lui abbiamo cercato di capire meglio la situazione. «Intanto la prima sensazione è che la popolazione sarda – spiega Weber – pensa che le cose che accadono in Sardegna siano delle specialità della regione, che siano peculiari. Se mettiamo a confronto i dati della Sardegna con quelli delle altre regioni, ci rendiamo conto che non è esattamente così. Anche rispetto alla pandemia, nell’immaginario collettivo dei sardi c’è la convinzione che abbia toccato in particolar modo l’Isola, ma non è così. Alcuni elementi di fondo però ci sono, a suffragare la tendenza a percepirsi isolati e con specificità. Se pensiamo al nord Italia, alla situazione dei trasporti, alla possibilità di raggiungere le metropoli, alle interconnessioni, vediamo che questo non è certamente un problema, mentre per la Sardegna questo è uno dei principali problemi. Il dato sulla denatalità riguarda tutto l’Occidente e l’Italia in maniera marcatissima. Le ragioni sono molteplici e investono caratteri strutturali, pensiamo a come lo Stato italiano, rispetto anche ad altri Stati Europei interviene e sostiene (o non sostiene) la famiglia. Ma ci sono almeno altri due elementi che, secondo il mio punto di vista, entrano in gioco: la dimensione edonistica, decisamente più presente che in passato, per cui pensare a un figlio significa pensare di effettuare delle grandi rinunce, e l’irrompere del fattore femminile. In molteplici luoghi di lavoro, infatti, c’è una presenza femminile che prima non c’era, pertanto la realizzazione personale delle donne, non passa, come tempo fa, solo per la maternità».

Il dato della denatalità in Sardegna però è un dato oggettivo e non solo percepito. «Certo, come è oggettivo l’isolamento e a seconda della zona in cui si vive, del doppio isolamento. Le faccio un esempio: io vivevo a Trieste e mi spostavo per lavoro tre, quattro volte alla settimana in altre città. Da qualche anno vivo stabilmente a Roma e se metto sulla bilancia le opportunità che offre Roma con quelle che offre Trieste, non c’è paragone! Ovviamente è più ricca Roma. Questo per dire che le persone si spostano dove ci sono più opportunità».

Ma allora come si può interrompere o invertire il circuito per cui ci sono sempre meno servizi perché non ci sono residenti e ci sono sempre meno residenti perché non ci sono i servizi? È indubbio che servano importanti investimenti per l’attivazione dei servizi per l’infanzia, per supportare la conciliazione famiglia/lavoro. «Certamente. Servono investimenti sulla scuola, (e la Sardegna è tra i primi posti per abbandono scolastico), sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla cultura».

In questo quadro a tinte fosche, è possibile scorgere spiragli di luce e speranza? «Per il futuro che viene, lasciando stare la congiuntura attuale, anche per una logica di equilibrio ecologico, la Sardegna è molto ben messa. Il solo fatto che c’è una sottolineatura forte rispetto al rapporto con l’ambiente, con la natura, questo è foriero di un potenziale futuro positivo e ci sono buoni segnali. Pensiamo al turismo sostenibile, al turismo diffuso. Io sarei ottimista, in relazione alla Sardegna, lo sarei meno se pensassi alla Lombardia, ad esempio. Perché il percorso di rilettura che dovrebbero fare è più pesante, soprattutto in relazione al loro modo di stare nel territorio. Se loro devono rivedere alcuni stili di vita, che saranno necessari per tutti, fanno molta più fatica. Faccio un altro esempio: mancavo da Palermo da tantissimi anni, e tornandoci mi sono accorto che c’è una ripresa potente dal punto di vista culturale, sempre più diffusa. I cambiamenti ci sono, si tratta di capire se sono sufficienti e se sono sufficientemente accompagnati dallo Stato e da istituti privati. C’è una dinamicità culturale, anche in Sardegna, che i media sono i primi a negare e il ritratto che viene offerto al popolo non è mai adeguato».

Intanto noi teniamo accesa la speranza di futuro.

.png)